Fuente: http://www.eldiario.es

- Rafael Santaolalla se mostró orgulloso del “alto honor” que suponía haber sido el “primero” en haber pedido la restitución de la Marcha Real frente al Himno de Riego

- Hemeroteca — El diario del jefe nazi en Vitoria tras el bombardeo de Gernika: “Todavía pueden verse los agujeros de las bombas en las calles, ‘einfach toll’”

Foco

27 de mayo de 2022 21:46h. Actualizado el 28/05/2022 05:30h

El militar Rafael Santaolalla, ilegítimo alcalde de Vitoria que tomó el poder a las cinco de la tarde del 19 de julio de 1936 –apenas 24 horas después del golpe de Estado contra la II República–, sentía que tenía una “misión”. Era de los que concebían la Guerra Civil como “santa cruzada” contra los “rabiosos” seguidores “rojos y separatistas”. La sublevación la describía como el momento “cuando el león hispano sacudió su melena para espantar la muerte”. Pronazi y profascista, puso alfombra roja a los destacamentos de Alemania e Italia para que operaran a sus anchas desde la capital vasca entre 1936 y 1939. Pero su mayor éxito, según se jactó en un telegrama que le envió a Francisco Franco, fue haber logrado que se reinstaurara la ‘Marcha Real’ o ‘Marcha Granadera’ como himno de España, cuya melodía es la misma que se mantiene hoy.

El Gobierno republicano fijó en 1931 el conocido como ‘Himno de Riego’ como canción oficial frente a la partitura que acompañaba a los monarcas de la casa de Borbón. Pero el autoproclamado Caudillo recuperó la Marcha Real para los territorios que controlaba en febrero de 1937, aunque no se oficializaría el cambio hasta que en 1942, tres años después de finalizada la contienda, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, tres meses antes del decreto de Franco, en concreto el 4 de noviembre de 1936, Santaolalla ya había presentado ante la comisión permanente del pleno municipal vitoriano una moción para rescatar el viejo himno. Fue la primera decisión ejecutiva de la primera reunión de ese órgano del nuevo Ayuntamiento, que también se jactaba de haber sido “el primero de la nueva España” tras el golpe de Estado lo mismo que Eibar es considerado el primero en haber proclamado la II República un lustro antes.

Un gran libro de tamaño A3 y con sus textos manuscritos que obra en poder del Archivo Municipal conserva las actas de aquella sesión. Y reza así: “Se aprobó una moción del Sr. Alcalde-Presidente proponiendo, por las razones que expresa en la parte expositiva de la misma, 1) Que se solicite respetuosamente del Excmo. Sr. Jefe del Gobierno del Estado Español la declaración oficial de Himno Nacional de la nueva España de la llamada Marcha Real Española. Y 2) Que se traslade este acuerdo a la Corporación provincial y Ayuntamientos constituidos dentro del régimen salvador para que puedan prestarle su adhesión”. En efecto, Vitoria empujó a otros pueblos y ciudades a animar a Franco a cambiar el himno.

Logrado el objetivo, Santaolalla pronunció en la primavera de 1937 un discurso en el Ayuntamiento al que quiso dotar de la máxima solemnidad. Ésta es su literalidad: “Poco a poco se van restituyendo a la nueva España, que es la antigua y tradicional, sus atributos, costumbres y tradiciones que forman todas ellas y contribuyen al espíritu nacional de la raza Hispana. Nuestro ilustre Caudillo Generalísimo Franco, fiel intérprete como primero de los españoles de las ansias y deseos de sus subordinados, ha devuelto a los españoles la esencia y vida que constituían el alma española. Primeramente acordó el que la Bandera Nacional fuese la gloriosa enseña roja y gualda, la que nuestros generales llevaron en días de gloria y de triunfo y la que fue mortaja de héroes y de santos. Después confirmó como religión nacional a la religión católica, la de todos los españoles. Últimamente ha decretado que el Himno Nacional sea la antigua Marcha Granadera, más conocida vulgarmente por la Marcha Real. Marcha que en días no lejanos rindió honores a los Monarcas y Jefes de Estado de la Tierra y al Rey de los Cielos a su paso por las calles. Cabe el alto honor al Ayuntamiento de Vitoria de haber sido el primero que recabase de sus colegas el apoyo para que fuese declarado por el Generalísimo como himno oficial. Por primera vez los acordes de este himno sonaron en un acto oficial en la plaza de Salamanca al ejercer sus funciones de soberano del Estado el General Franco en la entrada solemne de las cartas credenciales del embajador de la nación amiga de Italia”.

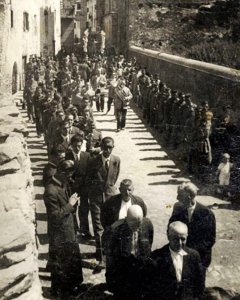

Tras este inflamado parlamento, Santaolalla propuso a los corporativos no electos democráticamente que se aprobase y constase en acta un declaración de “alegría y satisfacción” por la influencia de la ciudad en Franco. La resolución fue comunicada al jefe de la sublevación acompañada del “testimonio de adhesión inquebrantable y sincero agradecimiento” del Ayuntamiento. Terminada la sesión, el munícipe mayor dio la orden a la banda municipal, allí presente, para que interpretase esa melodía con él, los concejales y los mandos militares presentes presentando sus respetos.

Así fue la represión a funcionarios republicanos

La gestión de Santaolalla tuvo mucha impronta en el plano simbólico. Se izaron las nuevas banderas rojigualdas y, mientras el Ayuntamiento se veía sin fondos para algunos gastos ordinarios, se compraron por cientos enseñas de la Italia de Benito Mussolini y esvásticas y se pusieron 400.000 pesetas para reformar de urgencia el aeródromo de Zalburu o Elorriaga (la actual Salburua), base aérea de la Legión Cóndor nazi y desde donde se iniciaron operaciones como el bombardeo de Gernika en abril de 1937. Cuando el general Emilio Mola falleció en accidente de aviación, aquella infraestructura tomó su nombre. Portugal también era un país “amigo”, hasta el punto de António de Oliveira Salazar escribió una tarjeta postal al alcalde para agradecerle que se interesara por él cuando sufrió un atentado.

Para el 26 de agosto de 1936, ya había un primer plan para cambiar de nombres a algunas calles “por su espíritu de sectarismo”, como las dedicadas a Pablo Iglesias y a Sabino Arana, que desde entonces y hasta hoy es la calle Arana, a secas. La calle de Francia se convertiría pronto en Calvo Sotelo, irónicamente la “Constitución” dejó paso a “Generalísimo” y, en 1937, portal de Urbina se convirtió en portal de Villarreal para enfatizar la derrota en la única ofensiva del Ejército de Euzkadi a los franquistas en la localidad de Villarreal de Álava (Legutio, en euskera). Asimismo, se dio nueva “brillantez” a la plaza del Ayuntamiento, conocida en el período anterior como de la República y que volvió a ser la de España.

A ello se le acompañó una feroz represión a los funcionarios leales a la democracia. Como consecuencia del asalto del Ayuntamiento hubo una cascada de dimisiones, como la del inspector de Jardines, Paseos y Arbolado, el republicano Alberto Martínez de Aragón –primero fue desahuciado de su casa en La Florida y luego fusilado–, el procurador de Arbitrios, Félix Langarica Ibarrondo, o el jefe de la Guardia Municipal. En un acta, consta cómo Santaolalla denunció como “inaudito” que cuatro empleados municipales hicieran gestos “despectivos” ante la primera izada de la bandera que sustituyó a la tricolor republicana y no se detuvo hasta identificarlos y castigarlos. Hubo expedientes a guardias, bomberos, recaudadores, botones y otros funcionarios temporeros. Se creó una comisión especial de purga con al menos 32 personas ‘depuradas’. En los registros municipales –algunos de ellos muy deteriorados por el paso del tiempo– consta cómo los juzgados, el Ayuntamiento y la Falange trabajaban de la mano para elaborar informes sobre las actividades políticas y sindicales de los contrarios a la sublevación. El predecesor de Santaolalla, Teodoro González de Zárate, fue fusilado en el puerto de montaña de Azáceta.

Por el contrario, los leales eran aplaudidos y premiados, como la conocida empresa de naipes Heraclio Fournier, que puso sus imprentas al servicio de españoles e italianos para la distribución de la cartografía militar. Y Santaolalla recibió con mucho entusiasmo en 1938 que el primer Gobierno de Franco, con base en Burgos, estableciera dos ministerios –y de mucho peso– en Vitoria. El actual edificio de la Escuela de Artes y Oficios se convirtió en sede del Ministerio de Educación Nacional (con competencias en materia de “Prensa y Propaganda” incluidas). Al frente, el general golpista situó al madrileño Pedro Sainz Rodríguez, monárquico de Acción Española y colaborador activo en la conspiración que llevó al golpe de Estado en 1936. Muy cerca, a escasos 50 metros, se instaló el Ministerio de Justicia. Lo hizo en la sede de la Diputación Foral de Álava. El titular de la cartera fue el navarro Tomás Rodríguez Arévalo, Conde de Rodezno. Tradicionalista acérrimo y ultrarreligioso, asumió no sólo la dirección de la Administración de Justicia, sino el control de todos los registros, las cárceles y los denominados “asuntos eclesiásticos”. En Vitoria, por ejemplo, se elaboró el libro de autores y libros prohibidos en las escuelas y se diseñó el modelo de trabajos forzados.