Fuente: http://www.theconversation.com

Publicado: 29 septiembre 2022 22:29 CEST

Autoría

- Pere Pons Ferran. Profesor en el Departamento de Ciencias Ambientales, Universitat de Girona

Cláusula de Divulgación

Pere Pons Ferran recibe o ha recibido fondos de la UE (programas Horizon 2020 y Horizon Europe), Gobierno de España y Generalitat de Catalunya para desarrollar proyectos de investigación. Es miembro de diversas entidades científicas y organizaciones no gubernamentales de estudio y conservación de la biodiversidad.

Nuestros socios

Creemos en el libre flujo de información

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons

Republicar este artículo

Los incendios forestales nos remueven. Tienen sabor a pérdida, a derrota. Pero la atención que despiertan termina poco después de que se extingan las llamas.

Sin embargo, estudiar a largo plazo los bosques quemados permite una cierta perspectiva del problema y demuestra su riqueza biológica.

Cigarras e incendios

El estudio de la ecología de las cigarras nos ha tenido, al investigador Josep M. Bas y a mí, ocupados durante los últimos veranos. Utilizamos a estos insectos como indicadores de los cambios que afectan a la fauna subterránea después de un incendio. Para ello, recogemos las mudas o pieles adheridas a la vegetación, dejadas por sus antiguas dueñas cuando emergen a la luz después de una larga vida subterránea. Lo hemos hecho cada mes de julio durante 10 años en pinares quemados y no quemados.

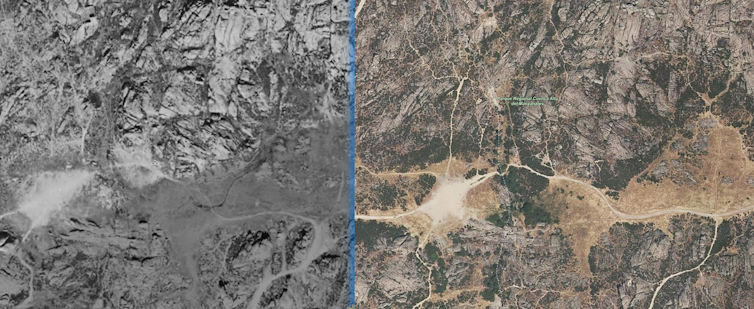

Nuestra principal área de estudio se sitúa en el entorno del incendio del Alt Empordà (Gerona) del año 2012. Este fuego de 13 000 ha nos enseñó con toda crudeza qué era eso de los incendios de sexta generación. Puso en jaque a los sistemas de extinción y de emergencias y tuvo en vilo a la población durante varios días.

El incendio, empujado por el viento, se expandió veloz dejando a su paso un paisaje heterogéneo, con grandes áreas quemadas a alta intensidad, pero también con multitud de parches no quemados o afectados sólo superficialmente.

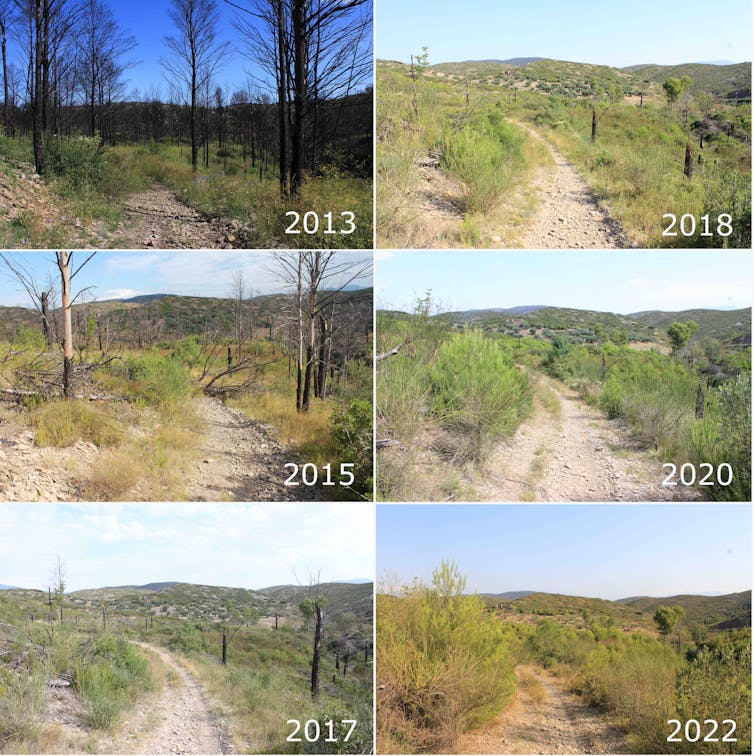

Investigar un sistema natural a largo plazo requiere situar las estaciones de estudio de forma precisa. Para las cigarras, utilizamos los mismos caminos forestales, a lo largo de los cuales contamos las mudas año tras año.

Posicionar las estaciones por GPS ayuda mucho, pero tiene un margen de error que queríamos reducir. Por ello, cada año tomamos fotografías de las estaciones, que nos han permitido situarnos con un error de tan solo uno o dos metros. Así, sin pensarlo de antemano, estos centenares de fotografías se han convertido en una crónica del bosque donde viven las cigarras, bosques verdes (las zonas control) y bosques negros (las zonas quemadas).

La vida es cambio

Series de esta duración no son muy habituales. Las fotografías atestiguan cuándo y cómo se tala el bosque, el verde y el negro, al tiempo que se siegan los márgenes y arreglan los caminos. Se puede apreciar cuándo se rompen las ramas y los troncos de los árboles muertos, cuánto crecen el sotobosque y los nuevos árboles.

En definitiva, el ecosistema se transforma mediante procesos lentos y graduales que generan volumen y estructura vegetal, pero también por acontecimientos repentinos que lo simplifican.

Dos procesos que explican los cambios graduales son la germinación y la rebrotada. El primero se debe a semillas que resisten al fuego y pueden germinar cuando las condiciones son adecuadas. El segundo se deriva de yemas protegidas que brotan gracias a energía almacenada en la planta. Algunas semillas llegarán también desde zonas no quemadas, mediante el viento, la gravedad o los animales.

En una década, la estructura del hábitat habrá cambiado radicalmente por el crecimiento de la vegetación, la competencia posterior entre hierbas, arbustos y árboles, y la caída de los árboles muertos. Incluso los pinos y encinas nacidos tras el fuego producen piñas y bellotas antes de 10 años. Una segunda generación de árboles aparece.

Los animales responden rápidamente a las oportunidades que les brinda el paso del fuego y la posterior sucesión ecológica. Aparecen especies pioneras entre las arañas, las mariposas, los escarabajos, las hormigas, las aves, los reptiles, los mamíferos… Incluso en un grupo tan poco dado a grandes viajes como los caracoles encontramos individuos poco después del fuego. Esto se debe a que la fauna no sólo coloniza las áreas quemadas desde el exterior.

Muchas especies sobreviven en refugios (en túneles y madrigueras, bajo piedras, dentro de la madera, en la vegetación poco quemada) desde los que recolonizan la zona. Con el paso del tiempo, unas especies reemplazan a otras a medida que la estructura del hábitat, el alimento y el resto de recursos del medio se modifican. Se suceden unos años de elevada y cambiante biodiversidad.

Aprendiendo a apreciar lo quemado

Lo que hace especial al fuego en paisajes eminentemente boscosos es que proporciona una ventana de oportunidad durante la cual la biodiversidad de ambientes no forestales podrá medrar. Estas especies se beneficiaban, hace unos milenios, del control de la vegetación que ejercían los grandes herbívoros extinguidos en el Pleistoceno. Durante los últimos siglos se adaptaron a los paisajes transformados por los humanos cazadores-recolectores, luego pastores y agricultores. El abandono generalizado de los espacios menos productivos les perjudica. Y parece que solamente una gestión intencionada del paisaje o una cierta frecuencia de incendios les puede ayudar.

Muchas especies de plantas están adaptadas al fuego en todos los continentes. Y no hay nada más sorprendente que observar la floración de un monte la primavera posterior a un incendio.

Entre los animales, son asombrosos los escarabajos cazadores de incendios, que detectan un fuego a más de cien kilómetros de distancia. Los sensores térmicos que poseen bajo sus patas los guían hacia el calor, para poner sus huevos en el bosque todavía humeante.

Investigadores como Dick Hutto en Norteamérica o Roger Prodon en Europa se han atrevido a divulgar la frágil y rica biodiversidad de los ambientes incendiados. Y lo han hecho en contra de una opinión pública que considera el fuego como una catástrofe ecológica. Como exponente de la biodiversidad más pirófila, Hutto ha estudiado el pico ártico, un ave de plumaje negro que vive casi exclusivamente en los bosques recientemente quemados.

Los incendios tienen obviamente aspectos negativos, ambiental y socialmente. Reconocer las bondades de un ecosistema que ha ardido no nos hará más tolerantes con los pirómanos. En cambio, nos permitirá entenderlo y gestionarlo mejor, proteger su biodiversidad y los servicios ambientales que proporciona.