Fuente: http://www.eldiario.es

- La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha ayudado a destapar la identidad de 33 prisioneros que fallecieron en el campo de la Santa Espina, en Valladolid; “Me gustaría encontrar sus restos. ¡No era un perro, era mi padre!”, asegura el hijo de una de las víctimas

- — La represión franquista en el fútbol salta por fin a la cancha

22 de noviembre de 2022 22:51h

“Busco a mi abuelo Pedro Gallardo Díaz. Ayuda, por favor”. Ese breve texto apareció en la pantalla del ordenador un caluroso 31 de agosto de 2019. A pesar de ser domingo, Marco González acababa de abrir el buzón del correo electrónico de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Recibía mensajes similares cada día: “No sé qué fue de mi padre”. “Necesito saber dónde murió mi abuela”. “Desconozco el paradero de los restos mortales de mi bisabuelo” … Tocaba aplicar el protocolo habitual: contactar con el remitente e iniciar la investigación.17.000 kilómetros para recoger el anillo y el reloj que los nazis arrebataron a un prisionero español

Lo que Marco no podía imaginar en ese momento es que aquel escueto mensaje iba a permitir sacar a la luz el terrible secreto que escondía uno de los 300 campos de concentración que Franco abrió por toda España: el ubicado en el monasterio de la Santa Espina, perteneciente a la localidad vallisoletana de Castromonte.

“Contacté con la ARMH porque ya no sabía qué hacer para descubrir lo que le había pasado a mi abuelo”, cuenta. Pedro fue el autor del email y relata a elDiario.es cómo y por qué comenzó a buscar respuestas: “Fue hace cuatro o cinco años. Mi mujer, Mari Carmen, empezó a hacerme preguntas sobre mi abuelo porque había visto una foto suya vestido de uniforme. Entonces fui consciente de que no sabía nada de él. Pregunté a mi padre, su hijo, que también se llama Pedro, y me dijo que había muerto en la guerra, pero que no sabía nada más. Nunca habían hablado del tema. Había mucho miedo a abrir la boca”.

Hambre, enfermedades, malos tratos y mucho frío

El campo de concentración del monasterio de la Santa Espina fue abierto por las tropas franquistas en agosto de 1937. El ejército ocupó el edificio religioso, originario del siglo XII, sin importarle que una parte del inmueble fuera la sede de un orfanato repleto de niños. Los propios documentos militares franquistas reconocían las limitaciones del recinto: “Aislado en pleno campo […]. Es un edificio en buen estado de conservación, pero en su mayor parte está ocupado por un establecimiento de beneficencia para enseñanza y en la parte que ha quedado libre en el piso superior y cerrado de unos claustros, solo hay capacidad para unos 600 prisioneros”.

Poco a poco, empezaron a llegar las respuestas. Su abuelo, Pedro Gallardo Díaz, trabajaba en las minas de La Carolina (Jaén) cuando se produjo el golpe de Estado de julio de 1936. Enrolado en el ejército republicano, su pista se perdía en la guerra. ¿Habría muerto en combate? Esa era la opción más plausible hasta que apareció un documento clave: un certificado de defunción en el que se decía que había fallecido en el campo de concentración franquista de la Santa Espina por una “tuberculosis gaseosa” y que había sido enterrado en el cementerio del propio recinto.

Pedro le dio la noticia a su padre, que se quedó absolutamente perplejo. “Estoy sorprendido, pero estoy contento de saber la verdad”, confiesa a elDiario.es. “Siempre había oído que a mi padre lo mataron en la guerra y fíjate… Muy cerca de donde vivo estuvo el campo de concentración franquista de Castuera, un sitio terrible. Yo lo he visitado alguna vez. Saber ahora que mi padre estuvo en un lugar parecido… en un campo de concentración… No me lo podía imaginar”, asegura.

Esa capacidad se sobrepasó en un 700 %, ya que en su interior llegaron a hacinarse 4.300 cautivos. Incluso la censurada y propagandista prensa franquista dejó entrever la masificación del recinto. Así lo describía el ABC de Sevilla en julio de 1938: “Todo el Monasterio bulle de humanidad apretada y sin ansias; turbión humano como cuando este arroyo baja crecido en primavera y se arrastran sus aguas, sin voluntad y perezosas, declive abajo, desilusionadas hacia el Duero; sino que, a esta corriente humana, si le falta como al arroyo crecido la voluntad, le falta también la transparencia y el rumor alegre de las aguas primaverales”.

El frío no fue el único enemigo. Algunos reclusos llegaron a morir de hambre. El máximo responsable de la Inspección de Campos de Concentración presumía ante Franco de haber logrado en La Espina un superávit económico de 20.967 pesetas

Para estirar su capacidad, los responsables del campo de concentración no dudaron en utilizar también una iglesia cercana y los claustros inferiores del monasterio. Unos claustros descubiertos donde los prisioneros no podían protegerse del frío, la lluvia y la nieve y que los propios informes militares franquistas consideraban “inhabitables” durante los duros meses del invierno. Tanto fue así que, en varios escritos, los ingenieros del ejército sublevado recomendaron el cierre del campo si no se tapiaban esos claustros. El recinto, sin embargo, permaneció abierto hasta noviembre de 1939, ocho meses después de acabar la guerra.

El frío no fue el único enemigo al que tuvieron que vencer los prisioneros para intentar sobrevivir. El historiador Enrique Berzal destaca que “la alimentación, a pesar de lo propagado por las fuentes oficiales, siempre fue insuficiente. Testimonios de la época aseguran que el menú en la Santa Espina pocas veces eludía las lentejas con caldo, y que algunos reclusos llegaron a morir de hambre”. Paradójicamente, el máximo responsable de la Inspección de Campos de Concentración presumía en sus informes de ahorrar buena parte del dinero presupuestado para alimentar y vestir a los prisioneros. En el escrito que el coronel Martín Pinillos envió a Franco en diciembre de 1938, se jactaba de haber logrado en el campo de concentración de la Santa Espina un superávit económico de 20.967 pesetas.

Las enfermedades, los malos tratos y la parasitación de los prisioneros fueron otras de las consecuencias de la enorme masificación. El tifus exantemático, provocado por el piojo verde, se cebó con los forzados huéspedes del monasterio. La sarna y las enfermedades del aparato digestivo también se propagaron debido a la mala alimentación y a las condiciones insalubres del agua.

“Se prohibió el uso de una fuente que existe en la fachada por su contaminación”, rezaba un informe franquista de junio de 1938 en el que se añadía: “Agua de aseo. Se utiliza la de un canalito que se ha construido que deriva de un canal de riego. El agua de este canalillo no solo sirve para el aseo de los prisioneros sin que después de ser utilizada a este menester pasa a un sistema de letrinas de agua corriente para el servicio del Campo”.

Esta insalubridad omnipresente se veía agravada por la falta de la debida asistencia sanitaria ya que, según Berzal, aunque era uno de los pocos campos de concentración que contaba con enfermería, estaba condicionado por “una traba insalvable: la carencia de medicinas”.

Un tormento más que sufrieron los prisioneros de la Santa Espina fue el adoctrinamiento al que eran sometidos por sus guardianes. Obligados a ir a misa, cantar el Cara al sol, realizar el saludo fascista y asistir a las llamadas “charlas patrióticas”. En ellas, más que consignas lo que recibían eran amenazas. Así se reflejó en una de las escasas informaciones sobre este campo de concentración aparecidas en la prensa franquista: “El delegado local de Prensa y Propaganda, Pedro Muñoz, advirtió a los presentes ”Hoy España está en la Cruz y aun vuelve suplicante sus ojos hacia sus hijos, a los que la traicionaron, esperando como Cristo la palabra de arrepentimiento para perdonarlos; y los que no lo hagan, es mejor que se marchen lejos, muy lejos, porque en la España de Franco no caben más que los hombres, pero nunca las alimañas“.

Una fosa con al menos 33 prisioneros muertos

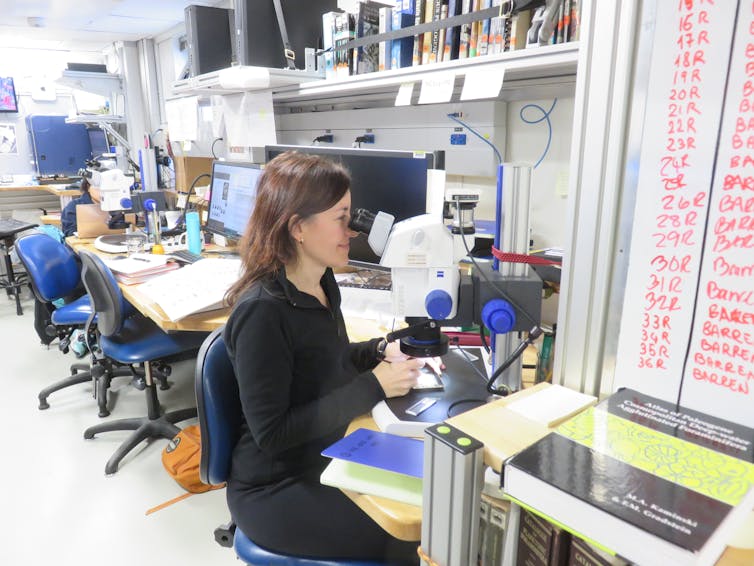

83 años después, Malena y Óscar se presentaron en el monasterio de la Santa Espina. Los dos voluntarios de la ARMH recorrieron su cementerio, construido en 1887, en busca de lápidas, marcas o señales que pudieran indicar el lugar de alguna fosa de la época en que operó el campo de concentración. Como era de esperar, no hallaron nada determinante. Continuaron su investigación en el archivo y el registro civil de la localidad de Castromonte, a la que pertenece el edificio religioso.

Y fue allí donde los encontraron: Marcos, Pedro, Diego, Fermín, Francisco, Antonio… Un total de 33 nombres de prisioneros que habían perecido en el campo y que aparecían como enterrados en el cementerio de la Santa Espina. Además de los datos personales de los fallecidos, aparecían las causas oficiales de sus muertes. Si creemos lo que se anotó por orden del comandante del campo, un tercio de ellos murió de “bronconeumonía”. El resto, a pesar de ser jóvenes de entre 17 y 40 años de edad, fueron registrados como víctimas de “endocardiatis”, “paro cardiaco”, “conmoción cerebral”, “anemia cerebral”, “congestión pulmonar” o “insuficiencia cardiaca”, entre otras supuestas dolencias.

Llama la atención que todas las víctimas, salvo dos, fueron registradas entre febrero y mayo de 1939. No aparece ningún muerto en 1937 y solo dos en 1938. “¿Pudo, por tanto, haber muchos más fallecidos que no fueron registrados?”, se pregunta Marco González: “Los datos son los que son, aunque con la metodología del fascismo español nada es descartable”.

Esa duda se ve alimentada por otro hecho: documentos franquistas que se conservan en el Centro Documental de la Memoria Histórica mencionan los nombres de dos prisioneros fallecidos en la Santa Espina que, sin embargo, no constan en el registro municipal de Castromonte. Marco denuncia, además, la falta de colaboración en esta investigación de Los Hermanos de La Salle, la congregación religiosa que gestionó el monasterio hasta el pasado verano: “Eran los propietarios de ese pequeño cementerio. Es imposible pensar que no hubiera un libro de defunciones y enterramientos”.

Ahora el empeño de la ARMH se dirige a localizar la fosa en la que enterraron a las víctimas. “El problema es que ese cementerio, hasta su ampliación, ha tenido mucha actividad funeraria, sobre todo desde la inauguración del nuevo pueblo en los años 50”, apunta Marco. “Es posible que el lugar fuera reutilizado para nuevos enterramientos. Aun así podemos intentarlo, realizando sondeos en algunos puntos. Será muy importante la colaboración vecinal”, asegura.

“Me gustaría encontrar sus restos. ¡No era un perro, era mi padre!”. El hijo de Pedro Gallardo Díaz ya no piensa rendirse: “Aunque solo encontremos un hueso… o dos. Quiero sacarlo de allí y traerlo al pueblo para descanse junto a su esposa, en el mismo sepulcro”. El nieto va un paso más allá: “Sería un descanso encontrar a mi abuelo. Yo ese día gritaría ¡Viva España!, porque yo amo a mi país. Y también le diría a Franco ”Jódete, cabrón“, porque sería una victoria frente a quienes le intentaron hacer desaparecer”.

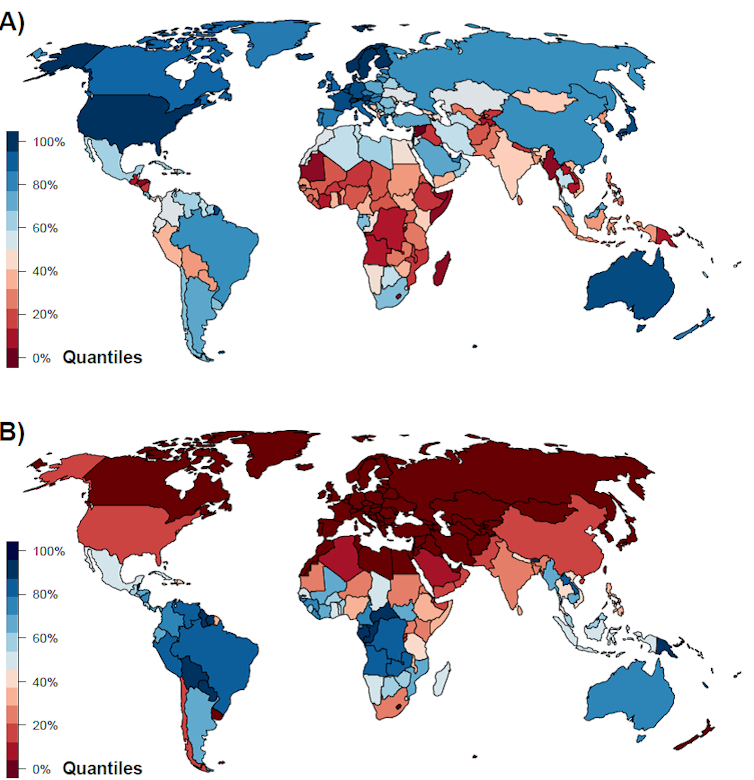

https://datawrapper.dwcdn.net/maHjt/1/

ETIQUETAS